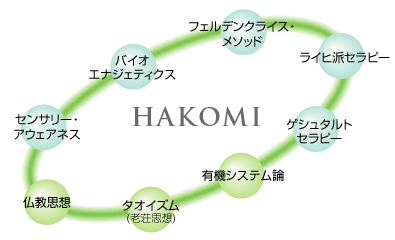

ハコミセラピーは、ロン・クルツ博士がさまざまな心身の療法を、

自らの体験に基づく独自の理論で統合し、

現代にふさわしい心理療法として創りあげたものです。

豊富な臨床経験と人間科学から精神世界までおよぶ幅広い見識、

そして人間に対する深い愛情から生み出されました。

「ハコミ(Hakomi)」という言葉は、アメリカ先住民、ホピ族の言葉で、「日常のリアリティのさまざまな側面に対して、あなたはいかに参画しているのか?(How do you stand in relation to these many realms?)」、簡単に言えば「あなたは何者か?(Who are you?)」という意味を持っています。

ハコミ・セラピストは、その人その人のペースを尊重し、大切にしながら、マインドフルネスの中で自ずと湧き上がってくる感情、身体の感覚や動き、イメージ、記憶などにしっかりと寄り添うことで、気づきと変容を無理のない形で援助していきます。

「マインドフルネス」を積極的に活用

ハコミセラピーは、アメリカ人のセラピスト、ロン・クルツ博士によって1980年前後に確立された、身体指向の心理療法です。仏教瞑想的な「マインドフルネス」の意識状態を初めて応用した心理療法のひとつでもあります。マインドフルネスは、今という瞬間に、余計な判断を加えず、自分の中で起きている現実をあるがままに観察することです。ストレスを感じる日常場面でも、否定的な感情や物事に捕らわれたり、飲み込まれることなく、いつでも自分を取り戻すことができるようになります。

ハコミセラピーは、アメリカ人のセラピスト、ロン・クルツ博士によって1980年前後に確立された、身体指向の心理療法です。仏教瞑想的な「マインドフルネス」の意識状態を初めて応用した心理療法のひとつでもあります。マインドフルネスは、今という瞬間に、余計な判断を加えず、自分の中で起きている現実をあるがままに観察することです。ストレスを感じる日常場面でも、否定的な感情や物事に捕らわれたり、飲み込まれることなく、いつでも自分を取り戻すことができるようになります。

心理療法の場面では、マインドフルネスによって、無意識との内なる交流と必要な気づきが、無理なく自然に起きてきます。マインドフルネスを積極的に活用しながら、自分探しと癒しのプロセスを丁寧に援助していく点が、ハコミの大きな特徴です。

ハコミセラピーは、仏教とタオイズム(老荘思想)の東洋的な人間観や実践法を、各種のカウンセリング理論、催眠療法、ボディワーク、有機システム論など、現代の西洋でのさまざまな人間探求の試みへと統合した、包括的な心理療法です。その技法のパワフルさによって短期療法として役立つだけでなく、クライアントとセラピストの深い関係性が必要な長期療法にも対応できます。

現在では、アメリカ各地だけでなく 中南米、ヨーロッパ各国、中東、アジア、オセアニアでも普及してきているハコミセラピー。日本では、1997年から各種のワークショップやトレーニング、個人セッションが行われています。

「こころとからだ」は密接につながっている

ハコミセラピーは、代表的なソマティック心理療法でもあり、常に「心と身体の関連性」を大切に扱っていきます。夢が無意識への入り口と言われるように、身体にもさまざまな無意識的な情報が潜んでいます。たとえば、ふだん何気なくしている表情や仕草、姿勢や歩き方、話し方や声のトーンなどにも、多くの場合、その人独自の重要な意味やメッセージが現れているのです。また、(慢性的な)身体の痛みや緊張などの背後にも、何らかの心的要因が関係している場合が多いのです。ですから、その症状の背後に潜む心理的な課題を解消することによって、身体の症状が解消されるということが起こります。

ハコミセラピーは、代表的なソマティック心理療法でもあり、常に「心と身体の関連性」を大切に扱っていきます。夢が無意識への入り口と言われるように、身体にもさまざまな無意識的な情報が潜んでいます。たとえば、ふだん何気なくしている表情や仕草、姿勢や歩き方、話し方や声のトーンなどにも、多くの場合、その人独自の重要な意味やメッセージが現れているのです。また、(慢性的な)身体の痛みや緊張などの背後にも、何らかの心的要因が関係している場合が多いのです。ですから、その症状の背後に潜む心理的な課題を解消することによって、身体の症状が解消されるということが起こります。

このように、ただ話をして自分の気持ちや考えを見つめていくだけではなく、その時まさに起きている身体の感覚や動きなどにも注意を向けることで、普段はっきりと意識することが難しい、自分の心と身体が発しているメッセージに気づけるようになります。いつでも互いに影響しあい、複雑に関わりあっている、私たちの「こころとからだ」。ハコミでは、その不思議な相互関係とその意味に気づき、両方にしっかりと繋がっていけるよう、適切にサポートしていきます。

日本人向きの繊細で柔和なアプローチ

ハコミのもうひとつの大きな特徴は「繊細さ」です。一般に、西洋で発展を遂げてきた各種の心理療法は、対決的で、自己表現を要求するものが多いのが現実です。そのため、西洋人と比べて自我の意識が弱く、自己を表現することに不慣れな多くの日本人にとっては「きつい」と感じられることがままあるようです。その点、ハコミは非常に柔和かつ繊細なアプローチをとります。マインドフルネスに留まリ、意識レベルでのさまざまな雑念(解釈、意味づけ、判断、分析、連想など)を小さくすること。それによって、無意識からの微妙なメッセージ、無意識の奥底に潜んで人生をコントロールしている固定観念や信じ込みなどに、無理のない形で気づいていくことができるのです。

ハコミのもうひとつの大きな特徴は「繊細さ」です。一般に、西洋で発展を遂げてきた各種の心理療法は、対決的で、自己表現を要求するものが多いのが現実です。そのため、西洋人と比べて自我の意識が弱く、自己を表現することに不慣れな多くの日本人にとっては「きつい」と感じられることがままあるようです。その点、ハコミは非常に柔和かつ繊細なアプローチをとります。マインドフルネスに留まリ、意識レベルでのさまざまな雑念(解釈、意味づけ、判断、分析、連想など)を小さくすること。それによって、無意識からの微妙なメッセージ、無意識の奥底に潜んで人生をコントロールしている固定観念や信じ込みなどに、無理のない形で気づいていくことができるのです。

また、ハコミのセラピストは、自分の意図や解釈を押しつけず、その人ごとのペースを尊重していく「ノンバイオレンス(非暴力)」の姿勢をとります。ハコミでは「私がこの人を変えてあげねば」とは考えません。誰にでも、独自の思いや願い、限界やペースがあり、「変わりたい自分」も「慣れ親しんだ習慣にしがみつく自分」もいます。そうしたすべてを尊重しつつ、マインドフルに起きてくる自発的な癒しのプロセスを信頼し、何が起こってきても意味ある体験として受けとめ、寄り添っていきます。

こうしたハコミの繊細で柔和な進め方は、西洋人とは異なる日本人の心理的傾向や精神構造にとてもマッチするものと言えるでしょう。

愛と尊敬を深めるラビング・プレゼンス

ハコミセラピストは、マインドフルな癒しのプロセスを自然な形で呼び起こすための、いたわりに満ちた環境を作り上げ、それを維持しながら寄り添っていきます。そうした愛と尊敬を深める関係性の基盤となるのが「ラビング・プレゼンス」です。それは、相手に何かを与えようとするよりも、まずはセラピスト自身にとっての「糧」を、相手から積極的に感じ取ることによって、自らを深く満たそうとする姿勢や「あり方」。それにより、相手の存在を尊重し、受け入れようとする姿勢が自ずと生まれ、深い共感や信頼感が無理なく創られていきます。

ハコミセラピストは、マインドフルな癒しのプロセスを自然な形で呼び起こすための、いたわりに満ちた環境を作り上げ、それを維持しながら寄り添っていきます。そうした愛と尊敬を深める関係性の基盤となるのが「ラビング・プレゼンス」です。それは、相手に何かを与えようとするよりも、まずはセラピスト自身にとっての「糧」を、相手から積極的に感じ取ることによって、自らを深く満たそうとする姿勢や「あり方」。それにより、相手の存在を尊重し、受け入れようとする姿勢が自ずと生まれ、深い共感や信頼感が無理なく創られていきます。

「相手にあわせようとする」のではなく「自らを満たそうとする」ことから始めれば、より自然にいい人間関係が生まれていく、というユニークな逆転の発想です。

・ ラビング・プレゼンスは、心理療法の分野だけに限らず、さまさまな対人援助や、日常の人間関係にも有効です。

・ 日々の生活の中で自分の心を深く満たし、人とのより豊かな関係性を築いていくための大きな助けになります。

【参考】 ラビング・プレゼンスについては、「日本ラビングプレゼンス協会」のウェブサイト もご参照ください。

脳科学とハコミセラピー

近年、「脳科学」という言葉をよく耳にするようになりました。人間の脳に関する研究が急速に進み、脳の働きと心の動きとの関連性についても、さまざまな事が解明されてきました。ハコミ創始者であるロン・クルツ博士も、晩年は特に脳科学と心理学との関連について、さまざまな研究と探求を行っていました。そうした中で、ハコミセラピーは、脳科学の視点から見ても、とても理にかなった心理療法であることが明らかになってきています。脳科学と仏教の見地から、心の平安を生み出すような脳を育むための具体的方法を提示して、20数カ国語に翻訳されている世界的ベストセラー、『ブッダの脳』の共著者であるリック・ハンソン博士は、ハコミセラピーについて次のようにコメントしています。「ハコミで行っているアプローチは統合的で、左脳と右脳、言語的プロセスと非言語的な視覚的プロセスとを“水平方向に”つなぎ、大脳皮質(特に前頭葉前部皮質)を大脳辺縁系などの皮質下や脳幹の領域と、また物事を実行していく機能を感情や情念の働きと“垂直方向に”つなぐことになる」。

近年、「脳科学」という言葉をよく耳にするようになりました。人間の脳に関する研究が急速に進み、脳の働きと心の動きとの関連性についても、さまざまな事が解明されてきました。ハコミ創始者であるロン・クルツ博士も、晩年は特に脳科学と心理学との関連について、さまざまな研究と探求を行っていました。そうした中で、ハコミセラピーは、脳科学の視点から見ても、とても理にかなった心理療法であることが明らかになってきています。脳科学と仏教の見地から、心の平安を生み出すような脳を育むための具体的方法を提示して、20数カ国語に翻訳されている世界的ベストセラー、『ブッダの脳』の共著者であるリック・ハンソン博士は、ハコミセラピーについて次のようにコメントしています。「ハコミで行っているアプローチは統合的で、左脳と右脳、言語的プロセスと非言語的な視覚的プロセスとを“水平方向に”つなぎ、大脳皮質(特に前頭葉前部皮質)を大脳辺縁系などの皮質下や脳幹の領域と、また物事を実行していく機能を感情や情念の働きと“垂直方向に”つなぐことになる」。

脳と心の関係を考える上で、重要な点のひとつは、基本的に脳は「ネガティブ指向」であるという事実です。太古の人類が子孫をきちんと残し、生き延びていくために重要だったのは、「食料」を得ること、そしてそれ以上に「外敵」を避けることでした。そのため、まずは不安感と警戒心をもって「脅威への備えや構えを優先する」という生存のための仕組みが、人間の脳には標準装備されています。何かに遭遇した時に、大脳辺縁系内では、短期間だけ情報を記憶して保存すべきものかどうか取捨選択を行っている「海馬」が、即時にそれを過去の危険や脅威のリストと照合します。それが脅威になるかもしれないと判断されると、好き嫌いを判断する感情中枢である「扁桃体」が活性化され、警報ベルのような役割をします。 そして、自律神経の中枢である「視床下部」が「脳下垂体」を促して、各種のストレス・ホルモンが血液中に送り出されます。また、「交感神経系」も活発となり、臓器や筋肉を「戦うか逃げるか」の準備態勢へと導いていくのです。

脳と心の関係を考える上で、重要な点のひとつは、基本的に脳は「ネガティブ指向」であるという事実です。太古の人類が子孫をきちんと残し、生き延びていくために重要だったのは、「食料」を得ること、そしてそれ以上に「外敵」を避けることでした。そのため、まずは不安感と警戒心をもって「脅威への備えや構えを優先する」という生存のための仕組みが、人間の脳には標準装備されています。何かに遭遇した時に、大脳辺縁系内では、短期間だけ情報を記憶して保存すべきものかどうか取捨選択を行っている「海馬」が、即時にそれを過去の危険や脅威のリストと照合します。それが脅威になるかもしれないと判断されると、好き嫌いを判断する感情中枢である「扁桃体」が活性化され、警報ベルのような役割をします。 そして、自律神経の中枢である「視床下部」が「脳下垂体」を促して、各種のストレス・ホルモンが血液中に送り出されます。また、「交感神経系」も活発となり、臓器や筋肉を「戦うか逃げるか」の準備態勢へと導いていくのです。

「扁桃体」が積極的に悪いニュースに反応し、「海馬」はネガティブな体験の記憶をしっかりと保管し、参照していく…。そのようにしてネガティブな経験を優先して意識し、記憶し、参照し、将来に備えるという脳の傾向は、常に「交感神経」が優位なストレス状態を生み出します。そして、外の世界に対して不安や警戒を感じ、恐れ、怒り、悲しみ、罪悪感などの不快な感情が活性化され、強化されてしまう心の傾向へと繋がっていきます。

たとえば、誰かに言われたイヤなことは何年経っても繰り返し思い出すのに、誉められて嬉しかったことは2~3日もすれば薄れてしまっている、といった経験は誰にでもあることでしょう。私たちは、

・ ネガティブな情報への感度が高く、「良いニュース」より「悪いニュース」に意識が向きやすい

・ ネガティブな体験の方を優先的に記憶しておいてしまう

・ 同じようなイヤな思いをしなくて済むように、常に警戒しておこうとする

という傾向を持ってしまっているのです。

つまり、私たちは、脳が元々もっている傾向によって「苦しみの方向へと誘導されがちな存在」だと言えます。これは、人類の進化の過程では必要であったものの、太古のように日常的な生命の危機にさらされているわけではない現代人にとっては、あまり適切ではない残念な現実です。

新たな『快』の体験が脳を変える

その一方で、脳の仕組みの解明は、「脳は変えられる」という希望を私たちにもたらしました。そして、脳の「ネガティブ指向」を変化させる方法も分かってきたのです。その一番のカギは、「心地よい感覚を取り入れる体験」を心がけることです。具体的には、以下がその基本ステップになります。

その一方で、脳の仕組みの解明は、「脳は変えられる」という希望を私たちにもたらしました。そして、脳の「ネガティブ指向」を変化させる方法も分かってきたのです。その一番のカギは、「心地よい感覚を取り入れる体験」を心がけることです。具体的には、以下がその基本ステップになります。

・ リラックスし、物事や出来事のポジティブな側面に注目する

・ そのポジティブさを意識している時に起きてくる、「心地よさ」の感覚を味わう

(特に、感情や身体レベルでの「快」が重要)

・ じっくり時間をかけて、その「心地よさ」が心身にしみ込み、吸収されていくのを全身で感じるようにする

「闘争/逃走」システムである「交感神経」の活性化が繰り返されていると、「扁桃体」がより敏感になり、「海馬」が疲弊して新たな記憶を生み出す能力を低下させてしまいます。まずはリラックスし、「休息と消化」システムである「副交感神経」を優位な状態にして、「心地よさ/快」の感覚をじっくりと感じ、味わうことによって、新たなポジティブな記憶が生み出されるようになります。

また、『快』の感覚をできるだけ強烈なものにし、その感覚に長く留まれば留まるほど、「海馬」をはじめとして脳内のニューロンの発火が増え、新たな神経回路の連結 (シナプス結合)も多くなることが分かっています。さらに、「快感や幸福感」のホルモンであるドーパミンや「親密さや愛情」のホルモンであるオキシトシンの分泌も促されていきます。

このような「新しい体験」を繰り返しすることが、ポジティブさに対する脳の感受性を高めて取り入れやすくし、また有益な「記憶」を増やして「心地よさ」を感じやすい方向へと脳の傾向を変えていきます。すなわち、自分への思いやりを育むような心がけによって、私たちは自分自身の脳の傾向を変えていくことができ、心の傾向も変わっていくのです。

マインドフルネスはポジティブな変化への入り口

そのような心がけを実際に行い、脳や心の傾向を変えていくためのカギと、ハコミセラピーとの関連について整理してみましょう。

そのような心がけを実際に行い、脳や心の傾向を変えていくためのカギと、ハコミセラピーとの関連について整理してみましょう。

・ 自分自身の中で起きてくる『快』の感覚に気づくことは、思考が中心となっている普段の意識のままでは困難です。

・ 日々の体験のポジティブな側面に気づき、心地よい感覚を積極的に取り入れて、脳や心の傾向を変化させるための大事な入り口が、 ハコミの中心概念でもあるマインドフルネスの実践です。

マインドフルネスによって、自らの『快』に気づくこと。それが、ポジティブな方向へと自分自身を変えていくための「はじめの一歩」です。 そしてさらに、ハコミセラピーでは、本来その人が望んでいたポジティブな体験を新たに提供し、その場で起きてくる安心感や喜びなどの「心地よい体験」をじっくり味うこと(=ナリッシュメント)を大切にしていきます。 そうした、ハコミでの「マインドフルネスの発展的な実践」は、脳科学的にも非常に理にかなったものです。

また、マインドフルに自分の内面へと意識を向ける習慣を身につけるだけで、自ずと「副交感神経」が活性化され、自律神経系のバランスが整いやすくなります。さらに、活性化された「扁桃体」による外界への警戒心を弱め、リラックス感を深めることにも繋がり、「海馬」や「前頭前野皮質」の灰白質(神経細胞が密集する部分)が増加し、免疫力、高揚感や共感などが強化されることも分かっています。

ハコミはポジティブ脳を作る

次に、脳の元々の傾向として、どうしても良い体験の記憶よりイヤな思い出ばかりが甦ってくることが多いわけですが、そうした時にもやはり『快』の感覚によってネガティブな記憶を変化させていくことができます。それには、次のように「記憶の仕組み」を上手く活用していくことが必要です。どんな記憶でも、それが呼び起こされている時には、思い出しているその時の気分や感情が、「扁桃体」と「海馬」の働きによって改めて元々の神経回路のパターンに関連づけられます。そして、その記憶は、新たに関連づけられた感情と一緒に再び貯蔵されるのです。 そのようにして、記憶は再構築され、次に思い出す時には、その新しい感情も一緒に引き出されることになります。ですから、何か出来事を思い出した時、改めて『快』の感情や見方を意図的にすくい上げるたびに、脳には新たなシナプス結合による新しい神経回路が作られ、その繰り返しが脳の傾向自体をポジティブに変えていくことになります。

また、記憶は思い出された直後に一番変化しやすいことも分かってきました。ですから、イヤな記憶が甦ってきた時には、思い出した1時間以内に2~3度はその出来事のポジティブな側面を意識し、快の感覚に焦点をあてて味わうことが重要だと言われています。 実際、子供時代のネガティブな体験や記憶が、今の苦しみの根本原因であることも多いわけですが、新たな『快』の体験を補い、味わうことで、脳内においてその記憶も再構築されていくことになります。過去に起きた出来事自体は変わらなくとも、その体験の受けとめ方や記憶が変化することによって、心身の癒しが起こり、苦しみから解放されていくわけです。

これらの点は、まさにハコミセラピーで大事にしている点と共通したものです。

ハコミの神髄は、クライアントがマインドフルネスの意識で丁寧に自分自身の体験に気づいていくこと、そして(思考、感情、身体感覚や動作、視覚イメージ、記憶など、さまざまな形で起きてくる)その体験のプロセスにセラピストが丁寧に寄り添っていくことにあります。 その中で、自発的に甦ってきた過去の記憶もしばしば扱うことになりますが、そうした「インナー チャイルド ワーク」の場面でも、本来その人が求めていたポジティブな体験に気づき、その場で新たに提供し、自ずと起きてくる『快』の感覚を十分に時間をかけて心ゆくまで味ってもらうことを重視します。

このような「ナリッシュメント(糧、滋養)で『満たされていない体験』を満たす」というハコミセラピーの考え方は、脳科学によって指し示された、「脳や心の傾向をポジティブな方向へと変えていくためのカギ」を統合的に実践するのに最適な方法と言えるのです。

JHENについて

1981年より「ハコミ研究所」(HI)を立ち上げたハコミ創始者ロン・クルツ博士が、2000年新たに「ハコミ・エデュケーション・ネットワーク」 (HEN)を立ち上げました。HENは、ロン自身が、常に洗練させ続けていたハコミのメソッドの教育、普及を目指して活動しています。現在、世界中に30名ほどのトレーナーがおり、 各地でワークショップやトレーニング、セラピスト認定などを行っています。JHEN「日本ハコミ・エデュケーション・ ネットワーク」は、HEN「ハコミ・エデュケーション・ ネットワーク」の日本チームにあたります。

1997年にロンが初来日し、翌1998年にロンによるハコミの トレーニングが始まって以来、日本のハコミはロンと共に歩んできました。

JHENでは、そうした流れを引き継ぎ、HEN所属の世界中のハコミ・トレーナーたちとも協力しながら、常に進化をしてきたハコミを伝え続け、人々の自己探求や成長の援助やセラピストの養成を行っています。

「日本ハコミ・エデュケーション・ ネットワーク」は「JHEN運営委員会」によって運営されています。

JHEN 運営委員会 代 表 高野 雅司 (公認シニアトレーナー)

事務局長 平間 順子 (公認セラピスト)

委 員 阿部 優美 (公認トレーナー)

委 員 高木 哲雄 (インターン・セラピスト)